뙤약볕이 내리쬐는 한여름, 한낮의 빠리 시가지는

내 마음에 짜증을 돋웠다.

배낭을 맨 어깨는 무거워오는데, 관광객은 거리마다 가득찼고,

9년 전 여기 처음 왔을 때의 여유로움과 고즈넉함은 찾아보기 어려웠다.

(참, 그 때는 여름이라도 이처럼 무덥지 않았다.

지구온난화 때문일까, 요즘 유럽이 이상기온이라더니, 정말 더웠다.)

골목마다 있던 쁘띠 호텔은 죄다 사라졌고

값비싼 호텔들이 그 자리를 대신 채웠다.

태양의 기운이 한풀 꺾이고 저녁 어둠이 깔리기 시작할 무렵에야

이 도시의 아름다움이 조금씩 눈에 들어오기 시작했다.

저녁 산책을 하며, 익숙한 길을 다시 걸었다.

그리고 쎄느 강을 건너 노트르담 성당 앞을 지나면서 내가 만난 건

빠리 그 자체보다는 호기심에 충만해 이 길을 걷던 9년 전의 내 모습이었다.

그 때는 노트르담의 파이프 오르간 소리에 깊이 감동했는데,

지금은 그 때, 퐁네프에서 밤늦게까지 맥주를 들이켰던 푸르디 푸른 친구들이,

그 때의 순수한 '젊음'과 '열정'이 너무나 그리웠다.

떠나고 싶어서, 몸이 근질거려서 떠난 여행이 아니었다.

논문 준비를 하다가 답답하기도 하고 해서 별 계획 없이 훌쩍 떠나온 여행,

심신이 다소 지친 상태에서 시작했던 여행이라 더욱 그러했던 것 같다.

마침 휴직 중이고 6월말 출발이면 비수기 유럽행 공짜 항공권을 쓸 수 있어서

이 기회에 마일리지를 써야겠다고 나선 걸음이었다.

도시에 흥미를 잃은 나는 빠리를 떠나 다른 곳으로 가보기로 했다.

떠나기 전에 빠리에서 보고 싶은 이들은 인상파 화가였다.

다음 날 아침, 마네, 모네, 고흐의 그림을 만나러 오르쎄 박물관을 찾았다.

그림들은 여전히 매혹적이었고 9년 전과 다름없이 내게 감동을 주었지만,

그간 내가 자연 속을 많이 걸어왔기 때문일까,

그림의 포스는 예전만 못하다는 느낌이었다.

자연의 스케일을 따라올 수 있는 작품은 잘 없는 것 같다.

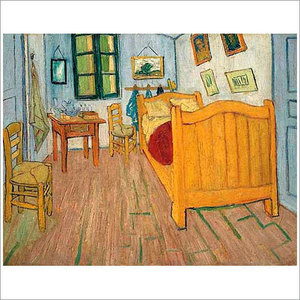

고흐가 자신의 방을 그린 그림이었다.

예전에는 무심결에 지나쳤던 작품인데,

홀로 자신의 방을 그리며 화가가 느꼈을 고독의 깊이가 전해오면서

내 마음에 깊은 인상을 남겨준 그림이었다.

고흐

그의 심장 속에

이글거리며 불타는 아를르의 태양

그 눈부신 그림들 앞에 서면

한 남자의 피부를 검게 그을렸던

남프랑스의 뜨거운 햇살이 내 머리 위로 쏟아진다아를르의 밤

번갯불처럼 번쩍이던 별들을 하늘에 매단

론 강의 풍경

그곳에 영혼이라도 깃든 것일까

검푸른 밤하늘을 배경으로

살아 일렁일렁거리던 집

화폭을 꽉 채운

아니 그의 영혼을 송두리째 채운

그 집, 오베르의 교회

그리고

작고 초라한 방.

침대 하나, 베개 둘, 의자 둘,

닫힌 창문과 액자 몇 개

홀로 자신의 방을 스케치하며

보잘 것 없는 소품 하나하나를 붓으로 따스히 어루만졌던 화가

말 못할 그리움과 슬픔이 밀밀히 배어 있던

가난한 화가의 방

댓글