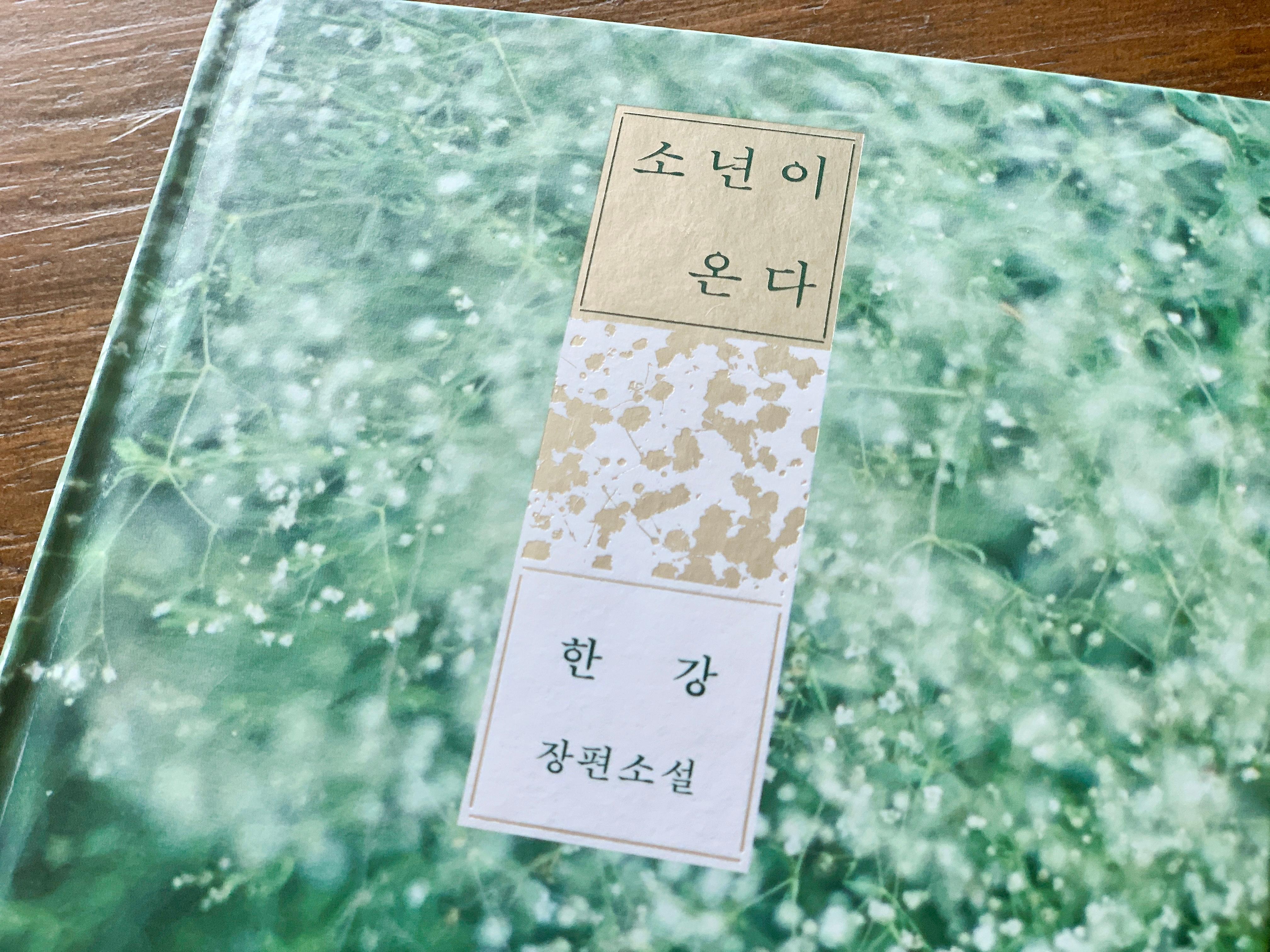

한 문장, 한 문장 넘어가는 것이 힘들었다. 그래서 노벨문학상 수상 후에도 다시 꺼내들지 못한 책, 소년이 온다... 2015년 1월에 블로그에 짧은 소감을 남겨 놓은 걸 보니 읽은 지 딱 10년이 되었다. 10년 전 샀던 책은 읽고 바로 동료에게 선물했기에 언젠간 읽어야지 하며 10주년 리커버판을 사놓은 게 올 여름이다. 서가에 꽂아두기만 하고 펼쳐들 엄두를 못 냈던 책.

그 '소년이 온다'를 이제 다시 읽었다. 처음 읽었을 땐 광주의 아픔에 몸서리쳤던 기억이 난다. 잠깐씩 멈칫거릴 수밖에 없는, 내면을 파고드는 문장들 속을 서성이면서. 이번엔 전체 구성이 좀 더 눈에 띄었다. 7개 장을 통해 작가가 촘촘하게 쌓아올린 여러 문학적 장치들에 감탄했고, 그 속에 담긴 작가의 질문과 고뇌가 한층 또렷하게 다가와서 새로운 감동이 있었다.

1.

소설을 읽는 과정은 마치 조각 그림 맞추기 같았다. 주인공은 소년 동호지만 동호가 직접 등장하는 건 1장 뿐이다. 소설은 6개의 장과 작가의 에필로그까지 총 7개 장으로 구성돼 있는데, 각각의 장마다 주인공이 다 다르다. 동호 주변 인물들의 이야기가 나머지 장을 채우고 있고, 소설을 다 읽고, 7개의 퍼즐을 다 맞춘 기분이 든다. 독자들의 내면에서 80년 광주에 대한 지도가 그려지는 것이다. 독자들이 자기 내면에서 그 7개의 퍼즐을 완성해가는 과정이 다 다르기에 이 작품이 독자의 마음에서 그려내는 지도도 다 다르다. 다양한 울림과 파장을 독자의 내면에서 불러일으킨다는 점에서 뛰어난 작품이다.

5.18은 몇 마디로 정의내릴 수 있는 사건이 아니기 때문이다. 5.18을 겪은 사람들은 광주 시민 전체다. 그 무수한 시선들이 부딪히고 교차하는 지점을 작가는 7개의 장에 훌륭하게 녹여놓았다. 그 모든 장에는 서로 다른 인물들이 겪은 5.18과 그 이후 이야기들, 그리고 그들이 그 비극 속에서 던지는 질문들이 교차한다. 소설은 마치 다이아몬드나 다면체처럼 5.18의 진실을 다각도로 보여준다. 읽으면서 점점 5.18의 실체에 다가가는 것, 이 소설의 탁월한 지점이다. 가장 중심 인물인 동호의 이야기가 1장에 배치되어 있고, 6장의 이야기들 전체를 통합해주는 작가의 에필로그가 마지막에 배치되어 있다.

1장 어린 새 (동호)

2장 검은 숲 (정대의 혼)

3장 일곱개의 뺨 (은숙)

4장 쇠와 피 (교대생, 김진수)

5장 밤의 눈동자 (선주)

6장 꽃 핀 쪽으로 (동호 모친)

에필로그(7장) 눈 덮인 램프 (작가)

2.

7개(6장+에필로그)의 장에서 또 눈여겨 볼 것은 시점의 변화다. 1인칭, 2인칭, 3인칭 시점이 모두 사용되는데 가장 낯설면서 강렬한 효과를 주는 건 2인칭 시점이다. 1장 동호의 이야기가 바로 2인칭 시점으로 시작된다. "비가 올 것 같아, 너는 소리내어 중얼거린다." 작가는 동호를 '너'라고 부르며 우리를 단숨에 이야기의 목격자와 참여자로 만든다. 3인칭이 작품과 객관적 거리를 유지하게 하고, 1인칭이 대상과의 거리는 좁혀지지만 여전히 독자가 관찰자의 위치에 있는데 반해 2인칭은 내가 직접 사건을 목격하고 현장에 참여하는 듯한 느낌을 준다.

1장 상무관의 시신들 사이에 있는 동호 편과 함께 5장 극심한 고문 피해자 선주 편이 2인칭으로 서술된다. 그들의 고통을 작가는 감히 '나'라는 1인칭으로도 '그'라는 3인칭으로 서술하기 어려웠지 않나 생각한다. 5.18 이후 출판 검열 과정을 다룬 3장이 3인칭으로 서술되었고, 나머지 장들은 1인칭 독백조를 취한다. 정대의 혼, 김진수의 이야기를 들려주는 교대생의 독백, 동호에 대한 동호 모친의 기억, 그리고 마지막 작가의 말이다.

작가가 광주라는 진실에 다가가기 위해 얼마나 고심했는가 하는 것을 예리하면서도 시적 우아함을 품은 문체에서 느낄 수 있지만 소설 전체 구성을 통해서도 느끼게 된다.

3.

이 다양한 이야기들은 모두 작가가 '너'라고 부른 '소년' 동호를 만나러 가는 여정이다. 동호를 만나러 가는 사람들은 물론 독자인 우리다. 동호가 직접 등장하는 건 1장 뿐이지만 이후의 장들을 읽으며 우리는 동호를 둘러싼 시대에 접근해간다. 70년대 노동운동에도 한 장이 할애되어 있고, 군사정부의 출판 검열이 어떠했는지도 알게 된다. 각 장이 전개되며 소년 동호의 최후가 드러나고, 소년이 왜 그런 선택을 했는지, 5.18의 '진실'에 도 점점 근접해간다. 군인들은 왜 그렇게 폭력적이었는지, 시민들은 그 무섭고 살떨리는 공포 속에서도 왜 목숨을 걸었는지... 수없이 많은 질문과 의미들이 교차하며 각 장은 동호 모친의 독백을 거쳐 작가의 에필로그를 향해 나아간다.

한강 작가는 노벨상 수상 기념 연설에서 이 소설을 쓰기 전 "현재가 과거를 도울 수 있는가, 산 자가 죽은 자를 구할 수 있는가"라고 질문했다고 한다. 하지만 소설을 쓰면서 이 질문을 뒤집어야 소설을 완성할 수 있다는 것을 깨닫게 되었다고 한다. "과거가 현재를 도울 수 있는가, 죽은 자가 산 자를 구할 수 있는가..."

작가가 발견한 것은 현재 우리가 지난 과거를, 광주의 아픔을 치유하는 것이 아니라 과거가, 그때 상처 입고 고통 받은 광주 시민들이 우리를 구하는 존재라는 사실이다. 소년 동호가 우리를 구하는 존재다. 소년은 인간의 존엄과 인간의 양심이 무엇인지를 우리에게 되묻게 하는 존재이기 때문이다.

소년은 총알 속에서 친구를 버려두고 달아난 것을 내내 아파하며, 친구 정대의 시신을 찾기 위해 상무관을 지킨다. 그리고 상무관에서 함께 있었던 이들 곁에 끝내 남는다. 친구 때문에 죄책감에 시달리던 어린 소년은 죽어가는 사람들 곁을 떠날 수 없었다. 반면에 계엄군은 두 손을 들고 항복 의사를 표시하며 도청을 나오는 어린 소년들을 힘껏 사격한다.

4.

한강 작가가 소년으로부터, 광주 시민들로부터 포착한 인간성 최후의 보루는 강인함이 아니었다. 오히려 연약함이었다(스웨덴 노벨상 수상위원회가 자주 언급한). 친구를 못 본 채 하지 못하는 마음, 타인의 고통에 괴로워 견딜 수 없는 마음, 폭력 앞에 상처 입은 마음, 치유되지 않는 트라우마들... 상처는 끝없는 질문을 낳는다. 인간이란 대체 어떤 존재인가, 이 치욕을 안고 나는 살아야 하는가...

작가는 그 모든 인간적인 연약함이 바로 우리를 인간답게 하는 원천이자 보루라고 말하는 것 같다. "뭐가 문제냐? 맷값을 주면서 사람을 패라는데, 안 팰 이유가 없지 않아?"와 정반대되는... 총을 손에 들었지만 결코 쏘지 못했던 시민군이 지녔던 여리디 여린 마음... 작가는 여러 갈래 길을 경유해서 우리를 소년 동호에게로 데리고 가는데, 내가 마지막에 발견한 것은 연약함이었다.

아마도 80년 5월 27일, 광주 시민들을 도청에 남게 했던 힘은 그 연약함이 아니었을까. 폭력 앞에 맞아 죽어가면서도 인간이 피와 살과 고름으로 이루어진 고깃덩어리가 아니라 인간이라는 사실을 증명했던 힘, 그것은 타인의 고통을 지나칠 수 업었던 고운 마음 때문이 아니었을까. 끝내 저버릴 수 없었던 양심의 힘은 그 연약함에서 나오는 것이 아닐까. "그들이 희생자라고 생각했던 것은 내 오해였다. 그들은 희생자가 되기를 원하지 않았기 때문에 거기 남았다. 그 도시의 열흘을 생각하면, 죽음에 가까운 린치를 당하던 사람이 힘을 다해 눈을 뜨는 순간이 떠오른다."

5.

작품 속에 나오는 소년 동호는 실제 5.18 때 죽었던 문재학 학생을 모델로 한 것이다. 다른 이야기들도 작가가 공들여 읽은 5.18 자료집과 증언집을 바탕으로 한다. 작가가 한때 블랙리스트 명단에 올랐을 때는 내가 작품을 발표해도 누가 읽어주기나 할까 절망한 적도 있었다 한다. 하지만 독자들이 소년을 만나기를 희구했던 작가의 소망은 노벨상 수상으로 가장 감격적인 방식으로 이루어졌다.

이제 소년은 죽은 자의 세계로 떠나지 않고 영원히 살아서 우리에게 오게 되었다. 소년을 우리에게 초대하는 것, 우리에게 영원히 살아서 다가오고 있는 이 소년을 만나게 하는 것, 예술의 위대함이라 생각한다.

https://youtu.be/4_uUUROgfx0?si=eBbcEHASAwTF6T-O

https://youtu.be/5_MrMN4ueWk?si=9s0R-n-voAJf1S9m

댓글